0xjs@ゴールデンファイナンス

Deepseek、 "国家レベル "で技術的なブレークスルーは、その後の影響は発酵し続け、中国の資産全体を再評価する必要があるかもしれません。

2025年2月5日、ドイツ銀行は投資家の画面で、調査報告書「中国は世界を食べる」(China eats the World)を発表した。ドイツ銀行は、2025年は中国が世界を凌駕する年であり、2025年に中国は世界初の第6世代戦闘機と低コストの人工知能システム "DeepSeek "を1週間以内に発売した。"DeepSeek "をマーク・アンドレセンスはこう呼んだ。「マーク・アンドレセンスはDeepSeekの打ち上げをAIの "スプートニクの瞬間 "と呼んだが、中国にとってはむしろ "スプートニクの瞬間 "であり、中国の知的財産が認められたことを示すものだった。中国が高付加価値分野を得意とし、サプライチェーンを支配する分野は、かつてないスピードで拡大している。ほぼすべてのセクターで有力企業が存在するため、中国企業が世界市場で拡大するにつれて、中国のバリュエーション・ディスカウントは将来のある時点でプレミアムに転じるはずだ。投資家は中期的に中国株への投資に大きくシフトする必要があり、香港/中国株は中期的に大きな強気相場となる構えだ。

注目すべきは、調査レポートのタイトルがa16zの創業者マーク・アンドレセンスの有名な言葉「ソフトウェアが世界を食べている」を借用していることだ。スプートニクの瞬間」は、マーク・アンドレセンス氏のディープシークに関する最近のコメント「ディープシークはAIのスプートニクの瞬間」からも引用しています。

ドイツ銀行のリサーチノートの全文はこちら:

原題:China eats the World(中国が世界を食べる)

執筆者:ピーター・ミリケン(CFA、リサーチアナリスト)

AIではなく中国のものだ。「スプートニクの瞬間」

私たちは、2025年は、中国が世界の他の地域を追い越していることに投資業界が気づく年だと考えている。今日、中国企業が多くの製造業、さらには増え続けるサービス業において、より優れたコストパフォーマンスと、しばしばより優れた品質を提供しているという事実を無視することはますます難しくなっている。

投資家は優位性の代償を支払うことになり、「チャイナ・ディスカウント」はなくなると予想される。加えて、政策が生産よりも消費を優遇しており、おそらく金融の自由化により、収益性はサイクルを通じて予想を上回ると思われる。香港/中国株の強気相場は2024年に始まり、中期的には過去の高値を上回ると考えている。

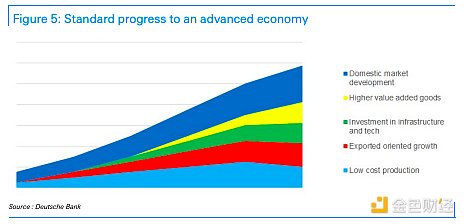

中国はまず、企業向けアパレル、繊維、玩具で圧倒的な世界的プレーヤーとして台頭しました。その後、基礎エレクトロニクス、鉄鋼、造船、そして最近では白物家電、太陽エネルギーなど、あまり注目されていない分野での優位が続いた。

中国はまた、複雑な通信機器、原子力発電、防衛、高速鉄道の分野でも、何の前触れもなく優位に立った。これらの技術的な成果は、以前は投資家に評価されることはなかった。

しかし2024年末までに、中国は世界有数の自動車輸出国に急成長し、機能的に先進的で、魅力的で、既存のモデルよりも安価な電気自動車が世界市場に溢れ、脚光を浴びることになるだろう。

2025年、中国は世界初の第6世代戦闘機と低コストの人工知能システム「ディープシーク」を1週間以内に発表した。

マーク・アンドレセンス氏は、「ディープシーク」の発表をAIの「スプートニクの瞬間」と呼んでいる。マーク・アンドレセンスは「DeepSeek」のローンチをAIにとっての「スプートニクの瞬間」と呼んだが、これはむしろ中国にとっての「スプートニクの瞬間」に近く、中国の知的財産が認められたことを示すものだ。中国が高付加価値分野を得意とし、サプライチェーンを支配する分野は、かつてないスピードで拡大している。

世界の投資家は、数年前に化石燃料を避けたように、市場が非市場志向の決定を下した投資家を罰するまで、中国の資産を大幅にアンダーウエートする傾向にあったと考えます。現在のファンドは、中国へのエクスポージャーを最小限に抑えている。今日、広く深い堀を持つのは中国企業であり、経済的に優れていると考える欧米企業ではない。

中国の製造業の実力は明らかで、米国の2倍の商品が輸出されている。中国は世界の製造業付加価値の30%に貢献しており、サービス業に占める割合も急上昇している。中国経済の弱体化に対する懸念から投資先として敬遠されてきたが、循環的な減速にもかかわらず、中国はほとんどの先進国市場の2倍以上のスピードで成長している。

ほとんどすべてのセクターでリーダー的存在である企業を擁する中国は、世界の時価総額に占めるシェアが一桁にとどまることは長くはないだろう。私たちは、今日の中国は、日本企業がバリューチェーンを上昇させ、より高品質な製品とイノベーションを生み出していた1980年代初頭の日本のようなものだという認識が高まっていると考えています。欧米の多くの企業や産業は、潜在的な存亡の危機に直面している可能性があり、これを反映してポートフォリオのバランスを見直す必要があるでしょう。

欧米の企業が生き残るためには、1)大規模な自動化、2)貿易障壁の強化、が必要になるだろう。過去において、2番目の道は経済にとって下り坂であり、これは起こってはいるが、必ずしも西側諸国を助けてはいない。例えば自動車分野では、中国の主な輸出市場はG10諸国以外の~70億人になりがちだ。

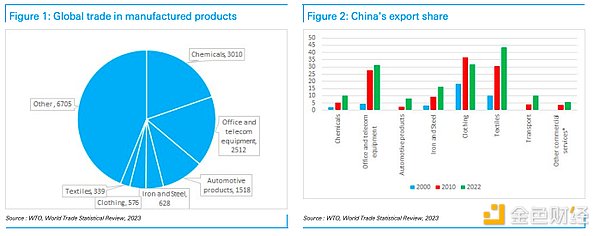

Figure 1: Global Trade in Manufactured Goods Figure 2: China's Share of Exports

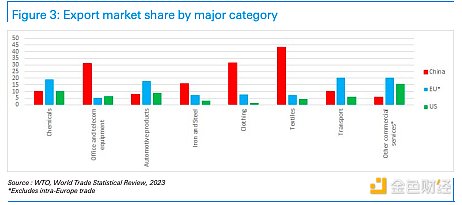

国際貿易の主要カテゴリーを見ると、中国はアパレル(海外に事業を拡大する前は中国が独占していた分野)を除くすべてのカテゴリーで、世界で最も重要なプレーヤーとなっている。中国は、アパレル(海外事業を拡大する前は中国が独占していた分野)を除くすべてのカテゴリーでシェアを奪っている。主要な商品カテゴリーでは、中国はアメリカよりも大きく、しばしば何倍も大きい。フォードの最高経営責任者がシャオミの車に乗っていることから、この傾向が変わるとは考えにくい。サービスでも中国は追い上げており、例えば輸送サービスではシェアが毎年約0.5ポイント上昇している。

<

<

Figure 3: Export Market Share by Key Categories

Patents as an Indicator of IPR Representation

China has a complete value chain with locally based professional

中国には、主要産業におけるシリコンバレーのような複数の専門クラスターと、研究における国内の大学との緊密な協力による完全なバリューチェーンがあります。

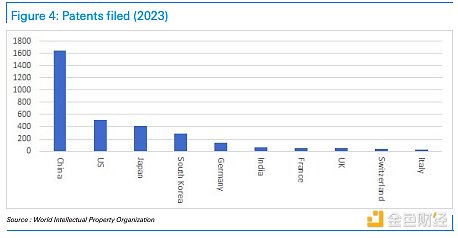

中国は電気自動車の特許の約70%を保有しており、5Gと6Gの通信機器でも同様の立場にある。

2023年には、中国は世界の特許出願件数の半分近くを占めるようになる。中国には、インドを除く世界の他の国を合わせたよりも多くの理工系卒業生がいるため、この傾向は続くと思われます。さらに、他国の卒業生の多くも中国人であることを考慮することが重要である。したがって、特別な事情がない限り、中国の企業支配の台頭に短期的に歯止めがかかることはないだろう。

中国は貿易障壁に直面しており、電気自動車に対する米国とEUの関税はその端的な例であるが、欧米諸国は、その結果生じうるより深刻な結果(インフレ、競争力の低下、報復など)を考慮する必要があるため、行動を起こすことに制約がある。今日の状況は1989年の日本ではなく、それ以前の日本に近い。

<<

<<

図4:2023年の特許出願件数

1980年代の中国と日本の比較

1970年代を通じて、日本の国民総生産(GNP)は、1960年代と比較すると、中国が最も高かった。国民総生産(GNP)はアメリカに次いで世界第2位だった。ウィキペディアを見ると、1980年代の日本の実質GDP成長率は年平均4%しかなかったことに驚かされるが、それでもこれは日本の「奇跡」ともいえる経済の重要な一部とみなされていた。対照的に、今日、中国経済の成長率が4%なのか5%なのかという不安があり、この成長率が「遅い」という見方は、今から思えば「奇跡」という見方に発展するかもしれない。

プラザ合意は40%の円高を要求し、日本の産業リードを鈍らせた。1987年から1989年にかけて成長率は5%まで回復したが、この時期には株式市場は力強く上昇し、バブルが発生した。1980年代後半には、輸出よりも内需が経済成長の原動力となった。これは中国でも起こりうることだ。

1980年代の日本

ウィキペディアによると、日本の経済成長は、大量の安価な労働力の投入、資本の集中的利用、生産性の向上によって達成された。GDPの30%以上を占める国内投資は、低金利を維持する金融抑圧によって後押しされた。1970年代初頭、日本の貯蓄率はGDPの40%に達したが、1980年代初頭には30%近くまで低下した。1970年代、日本は貿易摩擦を避けるために海外に工場を設立し始めた。一方、中国が同様の動きを始めたのは最近のことである。

問題は、中国はこの発展路線のどこにいるのかということだ。日本と同様、中国も不動産バブルを経験しているが、その程度ははるかに小さい。さらに、信用が引き締まり、不動産セクターが下降スパイラルに陥ってから6年が経過した。住宅価格は3分の1に下落し、住宅ローン金利は半減し、名目GDPは約3分の1に成長した。株式市場のバリュエーションも、利益率の低下とPERの低下により低水準にある。つまり、これは1989年のバブル(日本の株式時価総額が過去20年間で50倍になった)の頃の日本ではないのだ。

中国が日本のように消費者主導の経済発展の道を歩むことはなく、日本のような景気後退に陥ることは広く認識されている。しかし実際には、中国はアメリカ、日本、シンガポール、香港、台湾、韓国、スペイン、東欧の多くの国や地域が辿ってきた道を辿っている。中所得の罠に陥って苦しんでいる他のいくつかの国や地域とは異なり、中国は製造業で世界のリーダーになり、サービス業でもますます成長している。

Figure 5: Standard Processes Towards a Developed Economy<

日本はこの時期に金融システムを自由化した

IMFの2013年報告書『中国の経済移行』の第12章では、1980年代の日本と中国の将来の道筋には類似点があると述べられている。プラザ合意以前、日本の金融システムは高度に規制されており、規制金利、厳格な資本規制、豊富な企業資本による銀行信用需要の制限などがあった。日本の投資家が米国資産を大量に保有していたことと円安が相まって、日本は金融市場を開放し、円建て資産をより魅力的なものにするよう求められた。その結果、日本への資金流入とマネーサプライの増加を招き、経済成長と資産バブルを促進した。

中国も同じような方向に向かっているかもしれない。トランプ大統領はレーガン大統領に倣い、貿易取引において中国の金融自由化を推進する可能性があり、中国は人民元の国際化を加速させる構えかもしれない。人民元が下落する可能性があり、そうなれば企業の収益性が高まり、外国為替の観点から中国資産の魅力が増すことになるため、これは株式市場にとって良いニュースだと我々は考えている。なぜアメリカはこれを推し進めるのか?理由としては、1)合意に達するための政治的配慮、2)人民元安が関税の影響を相殺し、貿易が混み合うのではなく、貿易の継続と関税の賦課を可能にするという考え、3)金融自由化が人民元高を引き起こし、それによって中国の競争力が損なわれるという考え、などが考えられる。

外圧に関係なく、中国が消費拡大を望むのであれば、金利を正常化し、貯蓄者から企業への富の移転を終わらせることで、金融システムの自由化は助けになるだろう。そうなれば、資本が合理的に配分されるため、過剰投資や不健全な競争が減り、企業の収益性が向上し、国有企業の収益が改善するため財政圧力も緩和される。大企業、投資会社、家計は、株式市場価値を高めるために、悪質な競争を緩和するよう政府に圧力をかけるようになると予想される。政府がこれまでインフラや不動産への過剰投資を抑制してきたように、産業界への過剰投資の抑制は明らかに次のステップであり、予想よりも早く実現する可能性がある。2025年には、米国をなだめるためにも、状況的にも、これが重要なトピックとなり、大きな強気相場を牽引することになると予想している。

しかし、中国の人口減少にはどのような影響があるのだろうか?

中国の人口減少は成長の足かせとなっているが、多くの国がこの問題に直面している。1)オートメーションのリーダーであり、世界の産業用ロボットの約70%が中国に設置されている。をその開発軌道に乗せ、市場の可能性を拡大している。

中央アジアは8000万人しかいないが、資源が豊富である。南アジアには21億人の人口がいる(ただし、その3分の2はインドであり、現在インドでは中国との貿易や投資がほとんど制限されているが、中期的には変わる可能性がある)。14億人のアフリカもある。言い換えれば、アフリカには中国に匹敵する潜在的消費人口があり、中央アジア、西アジア、南アジア(インドを除く)にはASEAN+中南米に匹敵する潜在的消費人口があり、中印関係が改善すればインドの潜在的消費人口も巨大な市場になる可能性がある。したがって、中国の国内人口だけに注目すると、中国の将来について誤った結論を導きかねない。

2024年、中国の輸出は7%増加し、ブラジル、アラブ首長国連邦、サウジアラビアへの輸出はそれぞれ23%、19%、18%増加し、「一帯一路」ルート沿いのASEAN諸国への輸出は13%増加した。中国のASEAN+BRICS+への輸出は、今や米国+EUへの輸出に匹敵し、これらの国への輸出の市場シェアは過去5年間で毎年2ポイント近く上昇している。ラテンアメリカでも、中国は急速に市場を拡大している。そのため、米国の高関税は中国に打撃を与えるだろうが、ドイツ銀行の経済チームは、仮に米国が上半期に10%、下半期に10%の関税を課した場合、米国の輸出が中国のGDPの3%を占めることを考えれば、中国のGDPを0.5%押し下げることになり、これは管理可能なショックだと考えている。管理可能なショックである。

中国の輸出優位のマイナス面は、BRICS+の中でも世界の主要国の多くが保護主義的な措置を採っているため、中国の輸出の伸びがある程度抑制されていることだ。しかし、その知的財産権と製造付加価値の優位性から、中国企業は他市場に工場を設立したり、組立用部品を輸出したりして、国際市場でのプレゼンスを拡大する可能性が高い。ドルの武器化によって、海外のインフラや工場への投資は、米国債への投資よりも魅力的になっている。

図6:中国、ニューエコノミー市場に進出(単位:百万人)

図6:中国、ニューエコノミー市場に進出(単位:百万人)

中米貿易問題は、予想外の上昇をもたらす可能性がある

市場は、米国が中国経済を取り上げると広く予想している。p>市場は一般的に、米国の対中関税がドイツ銀行の予想よりも高い水準になると予想している(2025年に2段階で20%の関税を課すと予想しており、そのうちの1つはすでに発表されている)。しかし、現実はこの悲観的な予想よりもはるかに楽観的かもしれない。

トランプ政権は明らかに関税を収入源にしたいと考えており、経済的・戦略的な理由から中国を関税収入の主要な供給源と見なしている。しかし、トランプ大統領は、支持を得るのに苦労するイデオロギー的な立場よりも、おそらく戦術的な勝利をより高く評価しているようだ。この業界には投資家とトレーダーがいる。近年、トレーダーの影響力はますます大きくなっている。おそらくトランプ大統領は、確固たるイデオロギーを持つ "投資家 "というよりは、政治的な "トレーダー "なのだろう。もしそうなら、彼はストップを厳しく設定することになるだろう。

「ディープシーク」の出現は、西側諸国が中国を封じ込められると考えているという幻想を打ち砕く。米国は、規制を緩和し、安価なエネルギーを提供し、自国では競争力のある生産ができない中間財の輸入障壁を下げることで、ビジネスを活性化させることができるだろう。この最後の点は実現に時間がかかるかもしれないが、米下院と上院の議員、そしてビジネスリーダーが、米国を貿易に関する伝統的な共和党の立場に押し戻すような内部要求を生み出すと予想される。これには多少の交渉が必要かもしれないが、当アナリストは、中間選挙に向けて、より貿易寄りの立場が最終的に「米国第一主義」のアジェンダの一部になると予想している。

政治的な「ディールメーカー」は、早期に結果を確定しようとするだろうから、2025年前半に米中貿易協定を締結し、その後、西半球問題に焦点を移すかもしれないと考えている。西半球情勢に目を向けるだろう。早期妥結には、(ドイツ銀行が予想するように)限定的な関税、既存の制限の撤廃、米中企業間の大型契約などが含まれる可能性がある。もしそうなれば(そしてこのアナリストはそうなると考えている)、中国株は上昇すると予想される。

貿易と市場には密接な相関関係はない

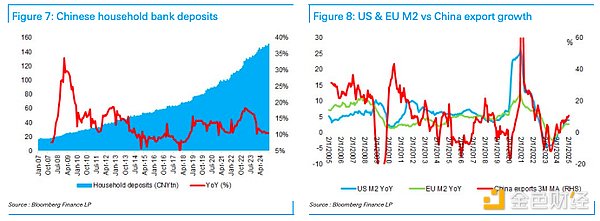

貿易と経済力は、歴史を通じて常に手を取り合ってきた。したがって、輸出と株式市場のパフォーマンスを関連付けた研究がほとんどないことに驚いた。しかし、中国の輸出は世界のマネーサプライの伸びと密接に関連しており、その伸びはこれまで上昇してきたが、現在は減速している。ドイツ銀行のAIプラットフォームに関連研究を探すよう依頼したところ、「輸出の伸びが企業収益を押し上げ、株価を押し上げることを示唆する研究もあります。内需を犠牲にすることで、全体的な経済成長を阻害し、株式市場に悪影響を与える可能性がある。"

つまり、逆説的ではあるが、輸出の減少がかえって株式市場を長期的に上昇させる可能性があるということだ。様々な分野での中国の台頭は、多くの分野での過剰投資を伴っている。太陽エネルギーでは、供給削減の取り組みが進められており、他のセクターがこれに追随すれば、株価にとっては朗報となる可能性がある。

中国の家計貯蓄の伸びは名目GDP成長率の2倍に減速しているが、2020年以降10兆ドル増加しており、中期的にはこれらの貯蓄の多くが消費に使われ、株式市場に投資されると予想される。その結果、香港/中国株には、収益成長の加速とPERの再評価という点で大きな上昇余地がある。

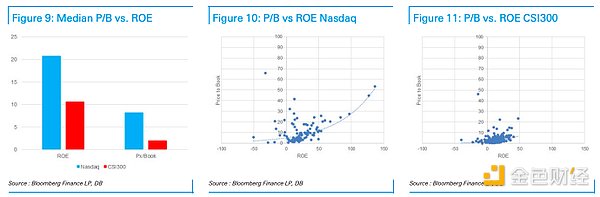

Figure 9: Median P/E vs NAV Figure 10: NASDAQ P/E vs NAV Figure 11: CSI 300 P/E vs NAVハイテクセクターへの投資の問題点は、利益が市場リーダーに集中する傾向があるため、企業がそのポジションをめぐって熾烈な競争を繰り広げることだ。中国の投資家はこの問題を十分に認識しているが、かつてはアマゾンのような有力ハイテク株も同じ状況に直面していた。CSI300とナスダックを比較すると、両インデックスにはそれぞれのセクターで世界をリードする企業が含まれている。米国企業の株主資本利益率(ROE)は中国企業の2倍だが、投資家が支払う株価純資産倍率(PBR)は米国企業の4倍(8.2倍対2.0倍)であることがわかる。ほとんどの中国大型株は香港にも上場しており、そこでは通常約40%安く、PBRは1倍近い。MSCIチャイナ・インデックスを見ると、世界の株価指数に対して過去最高の10%ポイントの株価収益率ディスカウントで取引されており、バリュエーション・レンジの下限に近い。

このバリュエーション・ディスカウントは、中国企業がグローバル市場で拡大するにつれて、将来のある時点でプレミアムに転じるように見えます。投資家は中期的に中国株への投資に大きくシフトしなければならず、株価を押し上げずにアクセスするのに苦労するかもしれないと考えている。我々は長い間中国株に強気だったが、世界が目を覚まして中国株を買うようになる要因を見つけるのに苦労してきた。2024年同様、中期的にも香港・中国株がリードし続けることを期待している。

<

<

図12:MSCIチャイナ・インデックスとMSCIワールド・インデックスの予想PERの比較

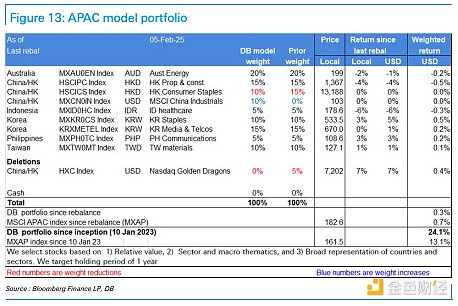

図13: アジア太平洋地域のポートフォリオ・モデリング

Jasper

Jasper

Jasper

Jasper Hui Xin

Hui Xin Jixu

Jixu Jasper

Jasper Jixu

Jixu Jasper

Jasper Alex

Alex Joy

Joy Hui Xin

Hui Xin Jixu

Jixu