span leaf="">2023年後半以降、市場規模が急速に拡大し、利用シーンが急速に広がったことで、安定コインは暗号通貨市場と伝統的な金融・経済システムをつなぐ重要な架け橋となっている。

1) ステーブルコインは現在、決済手段として使用されており、主にフィアットステーブルコインの開発をサポートしています。3) 商業銀行や決済機関の規制枠組みに向けた発行体の運用規制。

4)積立管理償還規制は、資産価値の安定と利用者の償還権の保護に重点を置いている。

5) 金融機関に対する反マネーロンダリングおよび反テロリズム金融規制要件の適応と、履行規則の厳格な実施。">記事クレジット:朱泰輝世界安定コイン規制の枠組み、理論、動向に関する研究『金融規制研究2025』第3号。この記事は要約版ですので、詳細版は中国知識からダウンロードしてください。

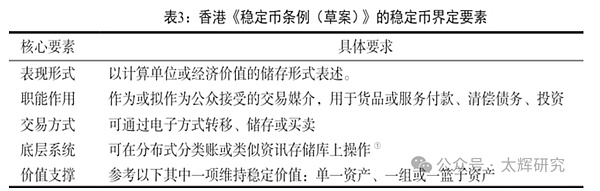

「安定コイン」(stablecoin)とは、以下の条件を満たす暗号デジタル価値である。表現:ブロックチェーンと分散型台帳に基づいて発行・取引され、会計単位または経済価値の蓄積として表現され、単一の資産または参照資産のグループまたはバスケットとの関係で比較的安定した価値を維持し、一般大衆に受け入れられ、商品やサービスの支払い、債務の決済、投資、電子的手段による移転、保管、売買の目的のための交換媒体として使用される。暗号通貨の一種であるステーブルコインは、その背後にある担保資産の種類によって、不換紙幣を裏付けとするステーブルコイン(例:USDC、USDT)、暗号通貨を裏付けとするステーブルコイン(例:DAI)、金、銀、商品などの物理的裏付けを持つステーブルコイン(例:PAXG)、アルゴリズムを裏付けとするステーブルコインに分類することができる。その中でも、不換紙幣に裏付けられたステーブルコインは、ステーブルコイン市場全体の大部分を占めており、米ドルのステーブルコインの時価総額だけでステーブルコイン市場の約95%を占めています。

暗号通貨において、ステーブルコイン、特にフィアット裏付けのステーブルコインは、フィアット通貨の安定性と信頼性の特徴に加え、ブロックチェーンが暗号通貨にもたらす分散性、グローバル性、匿名性、透明性、高効率、低コストの利点を備えており、暗号通貨と伝統的な金融システムおよび現実の経済活動をつなぐ重要な存在となっている。暗号通貨システムと伝統的な金融システム、そして現実の経済活動との架け橋となっているため、最近の暗号通貨研究の焦点となっている。

本稿では、ステーブルコインの運用形態と潜在的リスクを分析し、「ステーブルコインをどのように定義するか-誰が発行するか-何を規制するか-何を規制するか」という原則に従って、EU、米国、日本、シンガポール、香港、中国、アラブ首長国連邦などの主要国・地域におけるステーブルコインの規制慣行を分析する。本書は、"How to define stablecoin - Who to issue it - What to regulate - How to redeem it - How to prevent money laundering "という規制の枠組みに従って、ステーブルコイン規制の背景にある理論的問題と現在の発展傾向を分析している。

I.ステーブルコインの運用モデルと潜在的リスク

ステーブルコインには複数の種類があり、金融エコシステムのさまざまな嗜好に対応するため、分散化、安定性、リスクの面でさまざまなトレードオフの組み合わせを提供している。.異なるタイプのステーブルコインは、異なる運用モデルを使用し、発行者、償還メカニズム、安定化メカニズムの点で異なっている。安定したコインがマクロレベルでもたらすソブリン通貨代替、国境を越えた資本規制、金融政策規制の課題を考慮しなければ、運用形態と機能メカニズムの観点から、安定したコインの潜在的なリスクは主に3つある:

1つは市場リスク、流動性リスク、信用リスクである。この種のリスクは、ステーブルコインの準備資産の選択と管理、特に現在の市場価格またはそれに近い価格で清算できる範囲と密接に関係しています。ステーブルコインが現在の市場価格で準備資産を一括売却できるかどうかは、ステーブルコインの準備資産の成熟度、品質、流動性、集中度によって決まります。

2つ目は、運用リスク、サイバーリスク、データ損失リスクです。これらの種類のリスクは、台帳やユーザーの所有権やトークンの移動を検証する方法など、安定コインのインフラのガバナンス、運用、設計における潜在的な脆弱性と密接に関係しています。安定コインのこの分野における脆弱性の程度は、安定コインの運営モデルのガバナンスとコントロールの有効性に影響される。

3つ目は、グローバルな安定コインのアプリケーションとコンポーネントにおける脆弱性のリスクです。この種のリスクは、ユーザーが秘密鍵を保管し、安定コインの流れの中で取引を行うために使用するアプリケーションとコンポーネントに関するものです。これらはウォレットや取引所の運用上の取引であるため、この種のリスクは異なるステーブルコインの運用モードに特有のものとなり得ます。

さらに、ステーブルコインの様々な活動や機能は相互に関連しているため、これらのリスクは相互に変換されます。

ステーブルコインの使用に関する規制の定義

ステーブルコインの定義と使用に関する規制は、主に2つの側面に焦点を当てている。ひとつは、国内通貨を裏付けとするステーブルコインを発行するのか、それとも外国通貨を裏付けとするステーブルコインを発行することも可能なのかという点である。不換紙幣を裏付けとするステーブルコインはグローバル化した通貨・決済手段なのか、金融政策にどのような影響を与えるのか、外貨を裏付けとするステーブルコインは自国の通貨主権に影響を与えるのか、などがその背景にある理論的な問題である。

もうひとつは、暗号資産担保のステーブルコイン、アルゴリズム担保のステーブルコインなどが、フィアット担保のステーブルコインに加えてサポートされるのかどうかということです。これらすべての背後にある理論的な疑問は、「フィアットに裏打ちされたステーブルコインは実際にどのような貨幣機能を果たしているのか」「暗号資産に裏打ちされたステーブルコインやアルゴリズムに基づくステーブルコインは、これらの機能を効果的に果たすことができるのか」ということです。

欧州連合(EU)、米国、日本、シンガポール、アラブ首長国連邦、香港、中国などの主要国・地域におけるステーブルコインの定義と使用は、次のような大きな傾向を反映しています:(1)現在、各国は主にフィアット裏付けのステーブルコイン(決済用ステーブルコイン)を支持し、フィアットステーブルコインの使用を規制するためにデジタル決済規制に言及しています。フィアットステーブルコインの利用は規制されている、(2)ほとんどの国は、自国内での自国通貨と外貨の同時発行を支持しているが、自国通貨の安定維持のため、外貨建てステーブルコインの利用範囲に制限を設けている、(3)無担保のアルゴリズムステーブルコインはボラティリティのリスクが高すぎるため、現時点では各国の規制当局に認められていない。

注意しなければならないのは、フィアットに裏打ちされたステーブルコインは、狭い意味では電子決済手段と強い類似性を持つが(これが米国、シンガポール、UAEなどを規制対象にしている)、規制対象はそれだけではないということだ。は決済規制の観点からステーブルコインを規制している)、実際には両者にはまだ大きな違いがある。ビジネスモデルという点では、ステーブルコインの取引は分散型でプログラム可能であるのに対し、電子決済手段は中央集権型でプログラム不可能である。また、機能的な属性という点では、フィアットに裏打ちされたステーブルコインは単なる決済手段ではなく、投資手段でもあり、分散型の貸し借りのような DeFi ビジネスの基盤となっているのに対し電子決済手段は単なる決済手段である。このような違いから、ステーブルコイン発行者のアクセス規制や運営規制を、電子決済機関の規制枠組みに完全に適用することはできない。

第三に、安定コイン発行者のアクセス規制

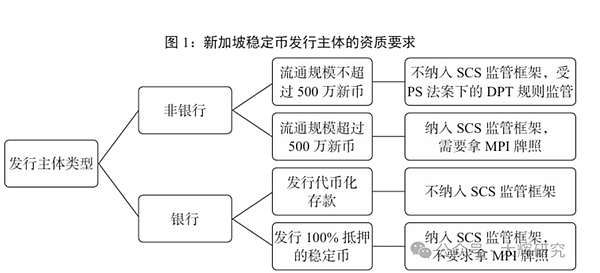

安定コインの定義、種類、使用要件を明確にした後、続く問題は安定コイン発行の規制である。-安定コインの発行は免許制にする必要があるのか、どのような参入条件を設けるべきなのか。その背景には、安定コイン発行者や取引サービス提供者の業務範囲(預金・融資・送金)が、決済機関や銀行とどの程度異なるのか、信用創造が行われているのかという理論的な疑問がある。

EU、米国、日本、シンガポール、アラブ首長国連邦、香港、中国などの主要国・地域におけるステーブルコイン発行者の認可・規制政策を見ると、ステーブルコイン発行者の認可・規制を実施することが世界的なトレンドであり、各国・地域の規制当局は、認可・規制要件を実施する手段として、発行者が自国・地域にステーブルコイン発行事業体を設立することを求めている。また、各国・地域の規制当局は、規制を実施し罰則を科す手段として、発行者が自国・地域にステーブルコイン発行事業体を設立することを求めています。

ライセンスの種類については、銀行機関自身が不換紙幣を裏付けとするステーブルコインの発行者およびディーラーとして活動できるのに対し、決済サービスプロバイダー/通貨振替サービスプロバイダーは利用可能なオプションのライセンスタイプです。オプションのライセンスタイプであり、各国の規制当局が現在認めているのは、不換紙幣のステーブルコインの金銭決済機能であることを示している。

さらに、各国の規制当局の多くは現在、ステーブルコイン発行者に対して、ステーブルコインに利息を付けないこと、貸付サービスを直接行わないこと、したがって銀行のように信用倍数を作れないことを求めています。

四、安定コインの発行者による事業規制

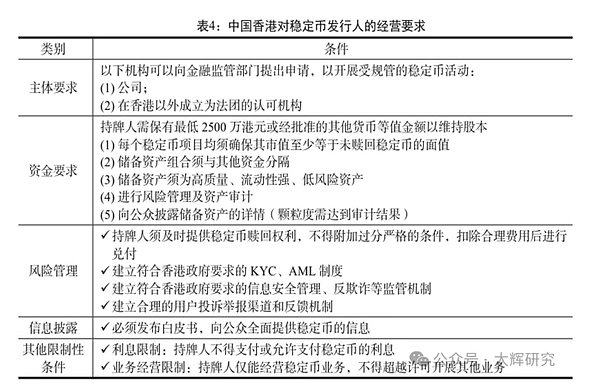

規制プロセスの観点からは、商品の位置づけ、アクセス要件の発行者を明確にした後、事業管理要件の発行者を策定する必要がある。この背景には、FSB が提唱する「同じ活動、同じリスク、同じ監督」の原則に従っ てステーブルコイン発行体を規制するのか、既存の銀行や決済機関の規制の枠組みを踏襲す るのか、資本、業務範囲、業務要件、リスク管理等においてどのような調整が必要なのか、とい う理論的な問題がある。資本、業務範囲、業務要件、リスク管理などの観点から、どのような的を絞った調整が必要か。

欧州連合(EU)、シンガポール、アラブ首長国連邦、中国香港など、主要な国・地域のステーブルコイン発行体の運営・管理に関する規制政策を見ると、「同じ活動、同じリスク、同じ規制」という原則を実行するために各国が取っている具体的な措置は、多少の違いはあるものの、概ね異なっています。若干の違いはあるものの、概ね銀行機関や決済機関に対する規制の枠組みを指しており、その多くはステーブルコイン発行体に対する最低資本要件、業務運営要件、業務運営範囲、リスク管理メカニズム、コーポレートガバナンス要件等を規定している。

同時に、欧州連合(EU)をはじめとする各国も、システム上重要な金融機関(SIFIs)を規制する考えに言及している。同時に、EUをはじめとする各国は、ステーブルコインの顧客数、時価総額、取引規模に基づいて、ステーブルコインが「重要な暗号資産」であるかどうかを評価する「システム上重要な金融機関」規制の考え方も採用し、重要な暗号資産の発行体に対して追加のリスク要件と資本要件を課している。特にEUと香港は、システミックバンキング規制で使用されているものと同様の回収・処分スキームを確立している。

さらに、各国は規制要件を実施する方法として、ステーブルコイン発行者に現地法人を設立し、一定数の現地管理者を雇用するよう求めています。

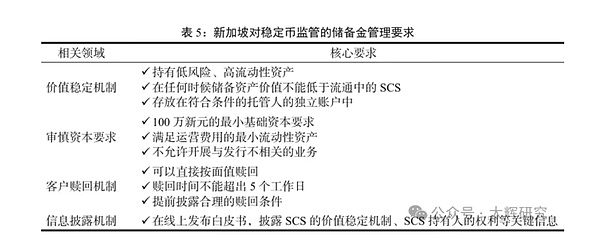

V.ステーブルコインの準備金の規制

不換紙幣を裏付けとするステーブルコインの場合、ユーザーがいつでも不換紙幣を換金できることを保証する能力が中心的な鍵となるため、ステーブルコイン発行者の準備金の規制に焦点を当てる必要があります。この背景にある理論的な疑問は、もし各国が銀行や決済機関を参照することでステーブルコイン発行者の参入や運営を規制するのであれば、ステーブルコインの準備金の管理は、銀行の資本規制や流動性規制、決済機関の顧客提供要件を参照することで規制されるべきかということです。

欧州連合(EU)、米国、シンガポールなど各国のステーブルコイン発行者の準備金に関する規制政策を見ると、準備金資産の価値の安定と利用者の暴走防止を軸に、各国ともステーブルコインの準備金の第三者分別保管、運用資産の範囲と割合、顧客償還の仕組みと期限、発行者が破綻した場合の優先弁済の順番などに注目している。傾向としては、ステーブルコインの積立金の第三者による分別保管、投資資産の範囲と割合、顧客に対する償還メカニズムと期限、発行者が倒産した場合の優先的な支払い順位などについて、多かれ少なかれ要件を打ち出すようになっている。

既存の金融機関の規制枠組みを見ると、これらの国における安定コインの準備金の保管、投資、償還に関する規制要件は、銀行全体の流動性規制要件と決済機関の準備金管理要件の組み合わせである。

第六に、ステーブルコインの反マネーロンダリングおよび反テロ資金規制

ステーブルコインは、ブロックチェーンの発行と取引をベースとしており、分散化、グローバル化、匿名性、(不換紙幣への)兌換性などの特徴を持ち、チェーンブリッジ技術によりは、異なるブロックチェーンの相互接続を強化し、マネーロンダリング犯が身元や資金源を隠すことを容易にする一方、ブロックチェーン上の取引の取り消し不能性は、マネーロンダリングやテロ資金調達の追跡や回収の障害となり、ステーブルコインや暗号通貨におけるマネーロンダリングやテロ資金調達のより複雑な形態につながる可能性がある。そのため、安定したコインの潜在的なマネーロンダリングやテロ資金調達のリスクをどのように防止するかが、各国の規制当局の注目の的となっている。金融機関に対する既存のマネーロンダリング防止およびテロ資金対策の規制枠組みの下で、この背景で考慮すべき理論的な疑問は、ステーブルコイン取引におけるマネーロンダリング防止およびテロ資金対策の焦点は何か、そのグリップは何かということである。

2019年6月、世界金融活動作業部会(FATF)は、2012年に公表した「マネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散資金供与と闘うための国際基準:FATF勧告」(以下、「FATF勧告」)を更新し、"勧告15(新技術)」を追加し、仮想資産活動および仮想資産サービス・プロバイダー(VASPs)をマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の国際基準に追加した。

EU、米国、シンガポール、香港、中国などの主要国におけるステーブルコイン/暗号資産に対するAML/CTF規制政策を見ると、ほとんどの国が決済機関(マネーサービスプロバイダー)や銀行機関に対するAML/CTF要件をステーブルコイン/暗号資産分野に転用していることがわかる。FATFのAML基準への準拠は、増加傾向にある。

一方、ステーブルコイン/暗号資産取引の分散化に基づく、一方、ステーブルコイン/暗号資産取引の分散化、グローバル化、匿名性、兌換性、取消不能性に基づき、FATFと上記の国々はさらに、「渡航ルール」が適用される取引額を引き下げるなど、より的を絞った要件を提案している。EUは、暗号資産サービス・プロバイダーに対し、資金の送り手と受け手に関する情報を添えて暗号資産を送金することを要求しており、さもなければ、暗号資産サービス・プロバイダー(CASP)の口座間で暗号通貨をいくら送金しても認めないとしており、これはFATFが提案したトラベル・ルールの閾値1,000ユーロ/ドルよりも大幅に高い。

VII.研究の洞察

いくつかの主要な国や地域における現在のステーブルコインの規制政策の整理と分析を通じて、以下の政策的洞察が得られます:

まず、以下のような政策的洞察が得られます。align: left;">第一に、新興技術に支えられた金融イノベーションの場合、金融規制政策の策定は「原則第一、漸進的改善」という考え方に従うことができる。当初は、適時に事業の発展動態をフォローアップし、革新的な事業の運営形態と潜在的なリスクを大まかに理解した上で、原則に基づく規制プログラムを策定し、その後、革新の発展とリスク状況に応じて政策を見直すべきである。しかし、長期的に見れば、安定したコイン、暗号通貨、分散型金融(Defi)の運用形態やリスク特性は既存の金融システムとは大きく異なるため、「同じビジネス、同じリスク、同じ規制」の原則に従い、既存の金融システムの規制枠組みルールをコピーすることは適切ではなく、分散型金融エコシステムのより適切な規制枠組みを構築する必要があるかもしれない。同じビジネス、同じリスク、同じ規制」の原則に従い、既存の金融システムのルールをコピーすることは適切ではないかもしれない。

2つ目は、新しいテクノロジーが支える金融イノベーションに対して、金融規制政策の実施は「テクノロジー中立性とイノベーション規制」の原則に従う必要があるということだ。新技術が金融イノベーションをサポートし、規制の概念、モード、ツール、規制のデジタル変換の実装を変更する新技術を使用する必要があります。例えば、ブロックチェーンや分散型台帳に基づく安定コインや暗号通貨の商品やビジネスでは、ブロックチェーンに含まれる情報は、分散化された経済的コンセンサスによって検証され、経済的インセンティブによって保証されるのに対し、現行の規制におけるデータの信頼性は、法制度、規制当局、規制罰則によって保証される。このことから、金融規制当局は今後、ブロックチェーンと分散型台帳技術を金融規制に応用し、「組み込み規制」を積極的に実施する必要がある。

第三に、新たなテクノロジーが支える金融イノベーションに対して、金融規制政策の実施は「良性の相互作用、これを知り、これを知る」という原則に従う必要がある。最先端のテクノロジーに支えられた金融イノベーションに対して、金融規制当局が当初から本当にできることはほとんどない。規制当局は、オープンレギュレーションの考え方に基づき、規制対象セクターとの対等でオープンな交流を通じて、イノベーションの仕組みや本質を把握すると同時に、市場関係者がより高いレベルでコンプライアンス概念やリスク意識を高めていくことが必要である。例えば、規制政策が策定・実施され続ける中で、ステーブルコイン発行者のリスク意識も高まっており、2024年8月、ステーブルコインUSDCの発行体であるCircleは、ステーブルコインや他のフィアット等価トークン、その発行者に特有のリスクを軽減するために、ステーブルコインが既存のバーゼル銀行規制の枠組みの適切な資本準備要件を超える必要があることを提案した。それに応じて構築されたトークン資本妥当性フレームワーク(TCAF)は、ストレステストの準備金と利害関係者のインプットから始まる動的なリスク感応モデルを使用する一方、ブロックチェーンネットワークの性能やサイバーセキュリティなどの技術的リスクを考慮し、説明責任を奨励することでダウンサイドリスクの外部性を緩和しています。

Kikyo

Kikyo

Kikyo

Kikyo Catherine

Catherine Kikyo

Kikyo Catherine

Catherine Kikyo

Kikyo Alex

Alex Catherine

Catherine Miyuki

Miyuki Weiliang

Weiliang Alex

Alex