「関税は近代経済学において、常に否定的な『論点』であった」存在する限り、それは市場を歪め、効率を低下させている。"

存在する限り、市場を歪め、効率を下げている。strong>--スティグリッツ"関税は要するに、アメリカ企業に対する「増税」に過ぎないのでは?"

「あなたは減税を公約して政権に就いたが、関税は外国企業が支払うものではなく、国内の輸入業者が支払うものだ。"

無数の「米国の関税」の利点を数え切れないほど強調した後何度も記者の質問に、ホワイトハウスのキャロライン・レヴィット報道官はまだ困っていた。レビット。

彼女が質問につまずいた数日後の週末、米国税関・国境警備局は公式ウェブサイトを通じて深夜に、連邦政府が以下の関税を課すことに合意したとの通知を出した。連邦政府は、スマートフォン、コンピューター、チップ、その他の電子製品を免除することに合意しました。免除は4月5日以降に米国に入国する電子製品に適用され、すでに支払われた「相互関税」は4月5日以降に米国に入国する製品に適用されます。免除は4月5日以降に米国に入る製品に適用され、すでに支払った「相互関税」については払い戻しを求めることができる。

アップル、エヌビディア、マイクロソフトなど米国企業の株価が急騰しているが、すべては記者の発言のようだ。span>-関税を徴収することで、実質的に米国企業への増税となるが、これはプラスであり、逆もまた然りである。

尋問の日に時計の針を戻すと、キャロラインは記者たちについても不満を漏らしていた:「あなたは私の経済学の知識に挑戦している、質問の機会を与えたことを後悔している、次へ。"

キャロライン・レヴィット

日曜日に、、。トランプ大統領はまた、関税の保留は手続き上の措置に過ぎず、最終的にはこれらのハイテク製品に異なる産業別の関税を課すと発表した。

政策における「度重なる横跳び」は混乱と当惑を引き起こしたが、エコノミストたちの間では、それは単なる問題でしかなかった。経済学者の間では、こうなるのは時間の問題だった。徹頭徹尾、トランプと彼のチームは「関税」の経済学を学ぶことができず、「アメリカを再び偉大にする」ために関税を使おうとしている。

この数カ月、彼らはしばしばこう叫んだ:「関税は経済学の分野では非常に重要なテーマであり、時にはトランプに『感謝』しなければならないこともある。この死にかけた分野をたった一人で生き返らせたのだから」。

言い換えれば、米国政府の関税政策の背後にある論理と、その度重なる横跳びの理由を理解するには、歴史を深く調べ、関税の進化と、異なる世界観の下で関税がどのように機能してきたかを検証する必要がある。

本日の記事では、この「枯れた」研究を再考し、少しでも光を当ててみたいと思います。

関税はどこから来るのか

太古の昔から、貿易があれば関税があった。

関税の歴史的変遷は、大まかに3つの段階に分けることができる。

「管轄権」の時代、重商主義の時代、多国間貿易の時代である。

平たく言えば、国家を主体として捉えた場合、国家は他の個人、企業、外国が国境内で貿易を行うことを許可する。

現代の法律用語では、関税は何よりもまず、領土と経済活動に対する国家の管轄権の表現である。

したがって、その創設以来、優遇措置、増税、さらには禁輸措置など、関税をめぐるさまざまな手段は、ある程度のレベルで一定の政治的方向性を表明してきた。

中国史上、関税を使って政治的態度を表明した最初の皇帝は、「三朝初の慈悲深い統治者」として知られた漢文帝である。漢王朝が成立した当初は、今日のような偉大な統一王朝ではなかった。

当時はまだ春秋時代や戦国時代が存在し、世間から見れば漢王朝は漢王朝、属国は属国で、両者の間には上下関係はあったものの、後者はまだかなりの独立性を持った政治的存在であった。

独立した政治主体である以上、「オフ」は本当に重要だ。そのため、漢の呂太后と徽帝の時代に「晋関令」を公布し、関晋に出入りする役人や人は有効な書類を携帯しなければならず、特に「国家戦略資産」のような金や馬などの密輸を厳しく調査し、関東の諸侯や王の権力が大きくなりすぎないようにした。政府もまた、関東の封建領主の権力が大きくなりすぎるのを防ごうとしている。

"今は家臣の力が強くなっているので、秦の時代のように峠を築いて六国に備える。"

その後、漢の宮廷は「呂后の乱」からほぼ回復し、漢の文帝も即位した。皇帝の命により、直轄領と他の地方領主との自由貿易が認められ、政治的に皇帝の「愛と無私」が示されただけでなく、関東・関中の経済交流が促進され、後の「文定の治」の基礎が築かれた。

その後、景帝が漢の皇位を継いだとき、文帝の業績をまとめたが、その第一は「関良を経て、遠方と変わらない」であった。

秦の始皇帝が初めて形式的に天下を統一したのに対し、韓文帝は初めて戦国七雄の領土を実際に経済圏にまとめた。

そして、世界が古典の時代から帆船の時代に移ると、重商主義が定着し、関税の黄金時代となり、国家間の赤裸々な競争と富の奪い合いが激しくなった。

重商主義の核となる考え方は、国家の総資産は主に貴金属で固定されているというものだった。

その結果、国際貿易はゼロサムゲームとみなされた。

このような考え方のもと、各国の政策目標は「金銀を稼ぐためにできるだけ輸出し、金銀の流出を防ぐためにできるだけ輸入しない」ことでした。

この時期、萌芽的な産業を持つ国々は、輸入品に高い関税をかけ、輸入品の魅力を低下させることで自国の企業を保護すると同時に、税金の割り戻しや補助金によって、自国の商品、特に付加価値の高い完成品の輸出を奨励した。

このゲームで最も巧みだったのは、英国のような植民地帝国であり、関税は主に宗主国の利益を確保するために使われた。例えば、英国航行規則では、植民地は英国としか貿易できない、あるいは商品は英国本土を経由して積み替えられ、関税を支払わなければならないと規定されていた。

帆船時代と重商主義の文脈の中で、関税は管轄権の道具から国家間の経済戦争における重要な武器となった。

これらの関税は防衛的かつ計算高く設計されたものであり、「強者には貿易の自由を、弱者には関税障壁を」という考え方はこの時代を反映したものであった。強者は高付加価値の工業製品を輸出したいので、当然貿易の自由を求めるが、弱者は国の後進産業を保護するために、関税障壁を積み重ねる方が簡単だからである。

このような重商主義的な関税観は遠大な影響を及ぼし、その根底にある保護主義的なイデオロギーや、国家間競争の道具としての貿易という考え方は、今日でもさまざまな形で再浮上し続けている。

英国ロンドンのウェスト・インディア・ドックに停泊する貨物船

グローバル化と多国間貿易の時代において、関税は少し「友好的」になったようで、例えば多くの国が発展途上国に対してより有利な片務的特別関税を設けている。例えば、多くの国が発展途上国に対して特別でより有利な片務的関税を設けている。つまり、「私の商品には関税を課してもいいが、あなたには免税パスを与える」ということだ。

このような政策は、後発国を助け、彼らの商品を自国の市場に迎え入れるという姿勢を表している。

もちろん、低開発国、特に原材料が豊富な国に対するこの一方的な関税免除は、官民双方にとってWin-Winの戦略である。

低開発国は工業能力が低い傾向にあるため、輸出できる最終製品は少なく、原材料がほとんどである。

したがって、低開発国に対する一方的な関税免除は、実際には現地の製造業のコストを引き下げており、これは本質的に現地の製造業に対する支援政策であり、これは工業大国がほぼ常に好んで行うことの一つとなっている。

しかし、トランプ大統領は関税の新しい使い道を開拓したいようだ。

トランプ流関税

彼の目から見た関税は、外国にペナルティを与えるという司法権の現れであると同時に、歳入源でもある。彼の目から見た関税は、外国にペナルティを課すという司法権の現れであると同時に、財政を拡大するという歳入源でもある。

しかし、この考えの不合理さを説明するには、ホワイトハウスの記者の質問に戻る必要がある。

手続き上、関税は確かにアメリカの輸入業者が支払っている。その意味では、米国企業に対する増税といえる。

実は、これは関税研究の究極の命題である「関税の運命」に触れている。

米国の輸入業者が非弾力的な需要を持っている場合、つまり、ある外国製品の需要に依存していて、それに代わる優れた製品を見つけることができない場合、関税のために価格が上昇しても、輸入を続けなければならなくなる。

この場合、関税のコストは主に輸入業者が負担し、販売価格の上昇という形で米国の消費者に転嫁される可能性が高い。

ニューヨークのショップに貼られた「メイド・イン・チャイナ」の衣料品ラベル

。ニューヨークの店舗に貼られた「メイド・イン・チャイナ」の衣料品ラベル

冒頭の記者の発言が現実味を帯びてくるのはここからだ。

その一方で、海外の輸出企業が供給弾力性が低く、米国市場に依存しているため、他で販売することが難しい場合、市場シェアを維持するために輸出価格を下げざるを得なくなり、関税のコストの一部、あるいは大部分を自ら吸収することになるかもしれない。

この場合、関税は外国企業に対する税金のようなものだ。

実際には、関税は輸入業者と輸出業者の間で分担されることが多い。例えば、関税政策が打ち出された2018年、多くのウォルマートのサプライヤーはウォルマートから輸出価格の10%引き下げを求める書簡を受け取り、関税ショックを皆で分かち合った。

しかし、経済的には、誰から直接税金がかかるかは本当に関係ない。なぜなら、最終的に税金を分け合うのは取引の当事者2人だからだ。そして、どちらがより多く分け合い、どちらがより少なく分け合うかは、両者の相対的な交渉力(経済学では需給の価格弾力性とも呼ばれる)によって決まる。簡単に言えば、どちらが価格変動に鈍感か、つまり弾力性が低いかによって、関税の負担割合が大きくなるのである。

この意味で、関税を単に外国への懲罰と見なしたり、単に自国の収入を増やす手段と見なしたりするのは、商品の種類や国内外の産業構造を考慮しないトランプ氏らにとって不正確である。

いわゆる「互恵主義」

そこでトランプは、誤った定義の下でたどり着いた「均衡ある貿易」を掲げた。「均衡貿易」方式は学問的嘲笑の対象となった。

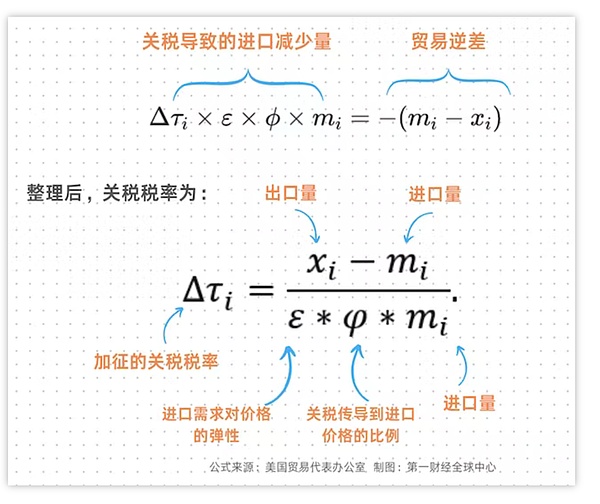

この数式は、素人には非常に複雑に見えるが、貿易赤字を関税収入でヘッジするように設計されている。つまり、米国が赤字で「失う」お金は、関税率の引き上げによって回収されることになっているのである。これは「罰」と「歳入増」を反映している。

計算式はいくつかのことを考慮している:

1.合計でいくら売ったのか?これは純粋に輸入額、すなわちm_iであり、私がいくらあなたに買ったかはx_i、すなわち純粋に輸出額です。

2.あなたは私にいくら借りがありますか?

3.物価が上がったら、どれだけ買い控えが起こるか?これは輸入需要の弾力性と呼ばれ、輸入量が価格の変化、すなわちεの変化にどれだけ敏感であるかを示しています。通商代表部はこれを-4としており、これは価格が1%上昇するごとに輸入が4%減少することを意味します。

4.関税引き上げはどの程度の価格上昇をもたらすのか?

5.Δτ:貿易を均衡させるために関税を引き上げる率。

具体的なアルゴリズムはこうです:

1.関税が引き上げられたため、輸入量が変わりましたので、関税引き上げ後の輸入総額はいくらになるでしょうか?

- 需要の弾力性×価格伝達の弾力性×現在の輸入総額。

2.そして、この輸入総額の修正額に関税をかけたものが、トランプ政権が期待する関税による収入となる。

-関税率の引き上げ×需要の弾力性×伝達の価格弾力性×輸入総額は現在.

そして等号の右辺は「赤字」として与えられる。

3.最後に、トランプは相互主義を考慮に入れるべきだと言ったので、この関税の半分だけを請求し、赤字による収入を分割することに相当する。

素朴な計算式

客観的に言えば、関税をいくら上乗せすべきかを計算するのに使われる計算式は、完全なものではありません。完全な想像の産物ではない。問題なのは、このロジックが間違ったところで使われている可能性があり、理にかなっているように見える計算式を使った信頼性の低い結果になっていることだ。この計算の論理は、一端は米国と他国との間の赤字であり、もう一端は関税の重みを加えることでバランスを取ろうとしている。

しかし、現実と組み合わせると、この計算は実際には無意味である。

まず第一に、すべての国がアメリカへのすべての輸出に対して一定の需要弾力性と輸入弾力性を持っていると仮定することは、まさに理解不能である。

各国にはそれぞれ特化した輸出品があり、需要の弾力性が非常に低い商品もあるため、関税を増やしても輸入はあまり減らず、この種のビジネスを行う米国企業にとっては実質的な増税となる。

2018年から2019年にかけての関税戦争において、米国が課した関税のほとんどは、中国の輸出業者ではなく、米国の輸入業者や消費者に上がっている。これは本質的に自国民への課税であり、特に低・中所得者層に影響を与える。

<

第二に、関税は為替レートの調整につながる可能性がある。為替レートの調整につながる。輸出国の通貨が下落すれば、その国の輸出品は米ドル建てで相対的に安くなり、米国の関税引き上げによる価格上昇効果を部分的に相殺する。

最後に、さらに重要なことは、米国の貿易相手国は数式に従って反応するだけのロボットではないということだ。他方、貿易相手国は戦略的に図式的に米国の輸出を減らす報復関税がある。span leaf="">米国以外の国への商品の輸出を指示する。

米国が中国からの商品に高い関税を課すと、中国の輸出業者は商品を東南アジアや欧州、その他の市場に売ろうとするかもしれない。市場に売ろうとするかもしれない。同時に、米国の輸入業者も中国からの調達をベトナムやメキシコなど関税の影響を受けない、あるいは受けにくい国にシフトするかもしれない。

皮肉なことに、米通商部はその計算の「権威」をウェブページで示すようにしている。皮肉なことに、米通商局はその計算の「権威」を示すために、意図的にいくつかの一流経済学出版物を引用して「言葉の証拠」があることをウェブページで示しているが、上記の反論はまさに引用した論文の著者によってなされたものである。歴史を通じて、関税の役割と意義は進化してきた。

現代の関税政策は、依然として特定の戦略的目標に奉仕したり、政治的立場を表明したりすることはできるものの、その大規模かつ無差別な適用、特に十分な経済的論理がなく、経済政策がない場合には、関税を適用してきた。しかし、その大規模かつ無差別な適用は、特に十分な経済論理がなく、連鎖反応を無視したものであるため、多くの場合、善よりも害をもたらし、最終的には政策の本来の設計に反することになる。

Jasper

Jasper

Jasper

Jasper Aaron

Aaron Jixu

Jixu Joy

Joy Clement

Clement Davin

Davin YouQuan

YouQuan Hui Xin

Hui Xin Joy

Joy Hui Xin

Hui Xin