在10.11创纪录的大跌后,虽然币种不多时都已回暖,但不得不承认,从情绪上而言,整个市场受到了巨大打击。这种打击并非只是价格上爆仓,而是根本上对币圈信任度的坍塌。稳定币随时能脱锚,做市商随时能撤流动性,山寨也随时能插针归零,即便是主流货币,也只需要宏观里轻飘飘的一句话就能轻而易举实现大跌。诚然,这样的市场,难言保障。

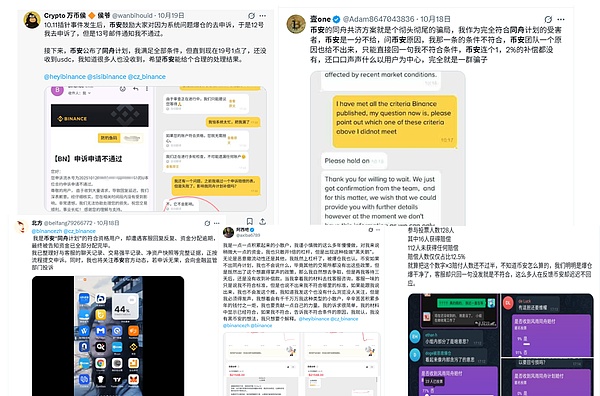

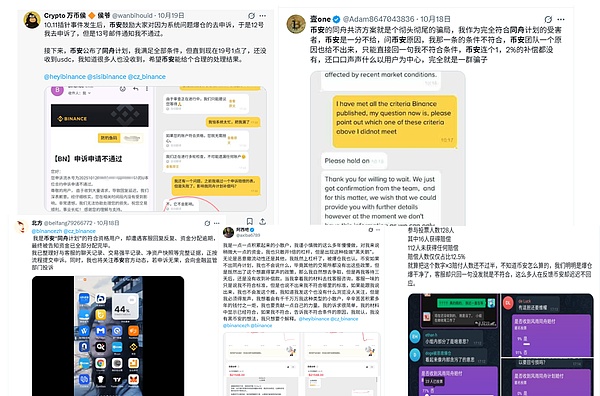

此前在大跌复盘中曾提到,由于做市商撤去流动性,导致币安上的币种呈现出极端的价格表现,USDe、WBETH等币种全面脱锚,再叠加币安关键时刻宕机,诸多用户难以完成账户充提,进一步引发大范围爆仓。

针对ATOM、IOTX等插针归零的代币,币安竟然对其历史K线进行了修改,将其最低的归零价格重新调整。此举再度引发舆论漩涡,不少用户公开表示明目张胆修改K线是交易所极度操控的行为,不应得到支持,否则交易所数据的准确性难以保障。随着用户不满的增加,币安随后再度将K线还原,同时对归零问题也给出了报告,表示归零原因是平台上存在多年的历史限价单,系统会自动进行撮合,暴跌后成为了底部支撑价,形成插针原因,同时存在部分交易对暴跌后价格数量级太小,因此前端系统直接显示为零。

随后币安官方发布公告坚定表示币安不收取上币费,赵长鹏与何一再度赶来灭火,前者表示如果项目方对上币空投或费用抱怨,那么可以选择不支付这些费用,后者也提到上币保证金会退回,币安会提供站内所有活动完整报告给项目方。

回顾整场事件,币安的确有错。平台上的机制问题最后却让用户买单,显然不可行,但若说全是币安的错,却也有失偏驳,市场变幻莫测,唯有自己可为自己负责,这是进入高风险市场所必须坚守的原则。更为特殊的是,不像传统金融世界具备多主体制衡的平衡与风控机制,单一主体仅履行单一责任,币圈的交易所既是权力之颠的顶层建筑,又是一线市场的执行部门,换而言之,既是裁判又是运动员。在此种背景下,等同于传统市场一有问题找执法者,币圈的问题自然最终会落脚于交易所,不同的是,执法者的问题或许还可以层层上报,但在币圈,交易所,通常就是最后兜底人。

实质上,在当前市场交易所与用户间的矛盾,都源于此,随着网络效应的逐步降低,系统从开放走向封闭,用户与平台也从双向增长迈入零和效应,平台出于盈利需求,在一定范围内会忽略用户利益。在传统的金融交易所,在设置明确透明的上所标准后,提供的就是交易服务,利润核心就是手续费,在发展之后通常无需考虑其他问题,币圈则不同,流动性有限,因此需要不断拉新、引流,甚至诱导用户参与合约的不良行为也接连频出,即便是头部交易所也不例外。也可缓解,但若要实现信息透明、权限分明、使用者分明,不仅去中心化化为泡影,既得利益者的权力让渡也将成为一桩难事。更有趣的是,在币圈高企的使用门槛下,随着圈外人士的持续涌入,交易所正在向着“超级APP”迈进,绝大多数新入局者不会耗费精力进行学习,交易的生命周期基于交易所构建,交易所的地位,可以预见在未来或许会更为重要。

Weatherly

Weatherly