作者:orangefans;来源:橙皮书

有一天,Victor 在链上给我发来一只小猫 nft,说这只小猫可以直接在钱包里玩游戏,喂食洗澡,还能跟他的猫互相发消息,所有这一切都不用打开额外的网站或者应用,直接在钱包里小猫nft 的界面就能玩。

我当时就有感觉,这只猫有点东西。反正在币圈这些年,我没见过这样的东西。

我和 Victor 远程聊了两小时,有了这篇文章。

给传统的 token 穿上新衣服

橙皮书:这只小猫 nft 为啥可以直接做这么多事情?

Victor:因为它是一个 smart token(https://www.smartlayer.network/),和传统 token(erc20或者721)是完全不同的东西。

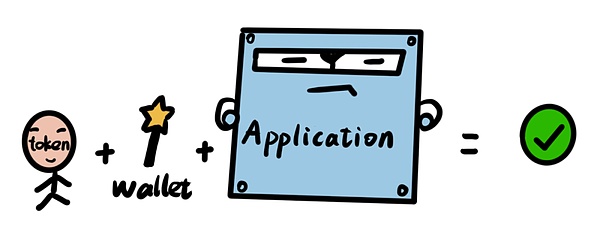

先来看看传统 token 是怎么工作的。现在的 Crypto 世界,token、应用和钱包,三者是互相独立的。就拿 Dai 举例吧,它是一个 ERC20 的 token ,钱包会直接给它呈现一个标准化的前端界面,显示它的名字,余额,还有一个转账的功能。当你要使用 Dai 的其他功能,比如多 mint 一些 Dai,或者赎回 Dai 的抵押物,你就要打开 Makerdao 的网站,因为 Makerdao 的网站跟 Dai token 是同一个发行方,同一个信任的锚点,所以是最可信的。然后你在这个网站连上钱包,向网站证明了你拥有 Dai。token、应用和钱包三个东西合在一起,你才可以进行复杂操作。

操作的体验也是在网站和钱包的界面之间跳来跳去,比如你在网站上面点一个 redeem,接着钱包里面蹦出一个框,你点一下发送,钱包这边发出来之后,你要再回到网站上面看这个交易是不是已经操作过了,因为钱包不会给你任何额外的提示,告诉你这个 redeem 的操作已经做完了,它就只当作是一个普通的交易而已。

这就是传统的做法。你会发现, 如果离开了 Makerdao 的网站这个前端界面,Dai 这个 token 就像只穿了一条底裤出门,其他衣服都在 Makerdao的网站里。Dai 也就只剩底裤提供的转账和少量基本功能,比如作为标准化 ERC20 token,可以在钱包里被识别出来。

Smart token 的做法是把 Makerdao 的网站放在一边,它上面能够实现更复杂的逻辑和功能,这很好。我们再给 Dai token 加上一个它自己的前端。这个前端也是 Makerdao 写的,上面有 Makerdao 的签名,所以它的安全和可信性和 Dai token 都是一样的。

然后我们用 ERC5169 这个标准把 Dai 的智能合约跟它自己的前端关联在一起,从此以后,不管 Dai 在哪个钱包或者应用,有谁想要调用这个token,一看这个 token 有 ERC5169 的接口,就会知道它指向一个它自己的可编程前端,钱包或者应用就可以调用这个前端来使用这个 token 的全部功能。

举个例子,如果 Makerdao 希望给 Dai 的用户提供一个官方默认的法币出入金功能,就可以在 Dai 的前端里加入这个逻辑,附上 Makerdao 的签名来保证安全性。这样一来,Dai 的用户就可以直接在钱包里完成 Dai 和法币的兑换,安全又方便。

橙皮书:这个 Dai 和法币兑换的例子挺有意思的,让我想到很多新人刚进入 Crypto 世界,有很多老人觉得的默认知识是不知道,比如去哪里买 Dai?开始就是不知道嘛,不知道就去搜索,一搜索找到的可能就是钓鱼链接,钱就没了。比较保险的方法是问身边入行比较早的朋友,但这也是个问题,万一你身边没有这样的朋友呢?

你举的这个例子,相当于是 Makerdao 用 smart token 的方法改造了 Dai,直接在 Dai 附着了一个安全默认的通路,新用户不需要去问别人或者搜索,就可以直接在 Dai 自身的前端里完成购买,不需要额外去获得相关的知识。

Victor:顺着你说的,还有一点,就算你没有 Dai,想要购买 Dai 的时候,理想情况下,你使用的这个 user agent(也就是你在用的钱包),可以去 Dai 的合约里面去查询,发现原来它提供了一个 Makerdao 官方背书的购买通道。然后这个 agent 就会把你本来想在其他网站上使用的购买通道做一个对比,看它是不是一致的。如果一致,agent 就给它打个小对勾,如果不一致,就给你一个提示,不是阻止你,只是提示你现在用的不是 verify 过的通道。你要想用的话也可以,但是我这有一个 verify 过的,也能实现同样的功能。这只是一个例子,其实适用各种场景,只要你想用到这个 token ,钱包都可以调用 smart token 的前端来完成一些功能。

橙皮书:我还想到一个场景,很多新用户冲 meme coin 的时候会买到假币嘛,如果用 Smart token 来发 meme coin 的话,能帮助大家鉴别真伪么?比如判断某个币是不是和官方 twitter 号属于一个组织,就是我发了一个 meme coin,同时我做了一个 meme coin 的twitter,我能证明这个 meme coin 和 twitter 账号都是我的么?

Victor:这个非常容易。因为我们给 smart token 加上了一个可编程的前端,它跟这个 token 是强关联在一起的,它们之间是安全可信的,信任锚点是一致的。你可以在这个可编程前端里加上各种各样的东西,比如你的网站签名,或者你 Twitter 账号的 attestation来证明你拥有这个 Twitter 。

如果我们希望 token 能实现真正的 mass adoption,就会涉及到许多链下的逻辑,毕竟我们大部分真实生活的行为还是在链下的。这些链下逻辑和智能合约的链上逻辑加在一起,才是 token的完全体。

说回小猫 nft。小猫的智能合约本身就有许多功能了,比如证明两个猫之间是朋友关系是,还有洗猫、喂猫这些动作,都是链上的 transaction,由智能合约提供。

但是猫和猫之间互相发消息,这个消息本身是端到端加密的,它就不是发生在链上了,太贵,也没有意义,跟 SPAM 一样。这个消息的存储,你可以想象成非区块链的服务器,别管它是去中心化存储也好,或者是我们用的 smart network,一个去中心化的服务网络,就像去中心化的 AWS 一样,但它不服务应用,只服务token。

还有猫猫的图片UI,如何调用智能合约的Javascript 代码,这些东西也没法直接全都存到智能合约里面。智能合约里面只有一个 ERC5169 的接口,指向这个可编程前端。那这个前端存储在哪呢?Again,也是在链下,不管是去中心化存储,或者中心化服务器,或者我们的 smartlayer network ,所以这个前端本身也是链下逻辑的一部分。

如果我们把智能合约不那么精确的比做 token 的后端或者特殊类型的服务器,那么其实我们还可以给它配上其他类型的后端或者服务器。

其实在 Dapp 上我们已经在这么做了,Dapp(比如Uniswap) 的后端一部分是智能合约,还有一部分是直接放在中心化服务器或者 IPFS 上。

应用和 smart token 是互补而不是互斥的

橙皮书:所以你们在提出一种新的想法,可不可以不要应用?

Victor:不是不要应用,是在应用的基础上额外加的。有点像是过去一开始企业都有网站嘛,在网站上面附着各种各样的功能来跟用户交互,后来移动互联网出来了,网站还留着,但是我会额外做一个移动应用。两者不是有你没我,而是各自有不同的使用场景。所以就适合 token 的,跟着 token,适合应用来干的,就还是在应用上做。不是一个替代的关系,而是一个互相补充的关系。

橙皮书:的确,在手机上操作特别明显,如果需要在应用和钱包之间跳转的话,体验非常不好,如果能直接在钱包的一个界面里完成一些操作,比如小猫聊天这种,就很好。

Victor:小猫聊天这种简单交互是特别适合 Smart token 的,输出和输出都很简单。但如果还有一个猫世界,像魔兽世界一样,猫可以在这个世界里面走来走去,砍鱼打怪,自由度很高的做各种事情,这些就需要一个网站或者应用了,不太可能在一个 token 的前端界面里完成这些功能。

最近我们的 lauchpad 里有个团队做了一个去中心化公众号的产品,商家可以用公众号来做私域运营。他们给用户发一个 smart token 的 nft,一些简单信息比如会员级别和积分就直接记录在智能合约里面,其他的信息就可以用可编程前端来呈现,比如和其他商家合作给你推一个优惠券,定期给特定级别的会员一些打折券。这些操作都可以直接在钱包里 nft 的界面直接完成,离钱和用户都很近,打开和转化效率就高。

另外一点,这种 ownership 的感觉对于用户来说很重要。以前你能说你拥有一个公众号吗?你能说你拥有一个商家的应用吗?不能。但是现在你能说我拥有这个商家给我的一个token,这变成了一个你拥有的东西。现在的商业环境里,如果你想要说服一个用户去用你的产品,不管是网站还是下载手机应用,都挺困难。但是你要说给我个资产,先别说这个资产值多少钱,大部分人都会说,ok,给我吧,我可以先收着。不会说你要给我资产,我不要。这种微妙的区别对于转化和分发来说会有一些好处。

所以他们想拿我们这套技术做去中心化的公众号,结合上 JoyID (一种基于 Web 的钱包),可以让普通用户点一个网站链接,就能同时拥有资产应用和钱包,三位一体。怎么实现的呢?那个链接前半段是 JoyID,后半段就是我们的基于 attestation 技术做的一长串密码学证明,当用户点开这个链接的时候,他就创建了JoyID 的钱包,同时 JoyID 的这个钱包会读到后半段那个很长的密码学证明,然后就把对应的 token 直接导入到这个钱包里,资产应用和钱包就都齐了三位一体,一个链接就搞定了,用户就直接可以开始用了,还可以把这个钱包添加到 Google Wallet、 Apple Wallet 里,之后随时想找都能找到,离线的时候也能用。

极限可组合性需要 smart token

橙皮书:你们设想中理想的区块链世界,很多功能是由 token 来实现,而不是像现在主要由 dapp 来实现。

Victor:对。从根上来说有几个逻辑,一个就是大家到底只是嘴上说说要实现可组合性、可移植性,还是说真的设想这样的未来会发生。如果你想要实现极限的可组合性和可移植性的话,那未来一定会是我们设想的那样。道理很简单,比如我做为一个用户,一辈子可能用 1000 个不同的应用,这 1000 个应用就构成了我这一辈子的数字世界。这 1000 个应用里只有我是他们唯一的一个交集。所以如果想要发生最大的可组合性和可移植性的话,这个发生的位置一定是在我这里,而不是这 1000 个应用里任何一个。因为对于我来说,我是所有这些应用的中心和交集。

我们再看区块链世界,钱包是跟着用户自己的,以用户为中心。另外一个就是 token,以用户为中心。但是应用不是以用户为中心的。我可以带着 token 到处走,token 都在我这里,应用是在外面,不在我的控制范围内。所以 token 才是真正有可能拥有最大化的可组合性和可移植性的载体,而不是应用。不能搞一个超级平台应用,把各种东西都连上这个平台,那就又倒退回中心化的时代了。

所谓的去中心化并不是说所有东西都没有中心,而是说从另外一个角度来看,其实是以用户为中心。每一个用户都是他世界的中心,其他所有东西都是去中心的。

所以 token 应该是未来区块链世界的中心,token 是一等公民,而不是应用是一等公民。给 token 一个它自己的可编程前端,让它能够在不同的系统中使用。

从“想通”到“想开”

橙皮书:听说你们最近要上交易所,看你们为上币做的预热活动也挺多人参与的,感觉这次你们的转变挺大,我很好奇这个转变是怎么发生的。

Victor:我去,吃了这么多年的亏。说白了,一开始我们进入这个行业的时候,就是装清高嘛。觉得我们是搞技术的,不是来炒币的,所以就一直对于这个 token 的投资属性没有那么在意和重视,觉得我们应该专注做 token 的应用属性和功能,它能够干什么?能够用在哪里?能够实现什么样的场景?然后到中间状态是觉得完全脱离投资属性也不行,那还是得弄,我们也得有 token,我们的 token 也得要注重投资属性。最后到现在,认可了当下的市场,就是这样,当下你能够借到的最大的势其实是从 token 的资产属性这边来的,而不是从 token 的另外一面——应用的属性上来的。资产和应用其实是一体两面,一个token,你永远不可能把它的资产属性剥离掉,它是一个token,它有ownership,无论它是否能够被transfer,它就是一个资产,就像你的品牌和身份,这些都是你的资产,这些是不可以 transfer 的。更不要说那些可以 transfer 的,能够 transfer 的东西都都有资产属性在上面,所以你这是永远剥离不掉的东西。

过去我们一直强调 token 的应用和功能,所有的叙事也都是从这个角度来讲。这种叙事连着的是什么?是可能很久很久之后的 mass adoption,各种其他复杂形态的应用。而资产这边连着的是什么?是现在最火热的 Crypto Retail 市场, token 的交易。应用那边就一点点,很分散,门票,汽车,忠诚度计划各种各样的东西这点非常集中。资产这边就非常集中,所以现在有些朋友找我们聊项目的时候,我都会问他,你做的这个东西里面怎么样能够抽象出来一个可以交易炒作的对象,这个对象就能够帮助你大幅借力现在的 Crypto 市场。

如果你做一个 Crypto 项目,却不去借力当下最重要的 Crypto 市场的话,那你就不要做了,你去做正常的互联网创业,或者去做 AI,或者你再等五年十年。现在如果想要在这个市场里面存活下去的话,你一定得在你的应用也好,基础设施也行,得抽象出来一个可交易对象,一个能够做价值发现的 token。你才能够跟最大的 Crypto 市场产生连接,从这里够吸取养料。

这些东西我都觉得想开的有点太晚了。要不然你看我们过去做的那些应用, Autograph NFT 当时就是叫好不叫座,为什么不叫座?因为没有可炒的对象啊。如果我们把类似 friendtech 这种 bonding curve 的机制加进去,把 token 也加进去,让它能够价值发现,可能应用自己就火了。

橙皮书:我记得 Autograph 那时候挺火的,当时有没有人给你建议说应该把它变成一个可以炒作的资产?

Victor:也有,但自己想不开嘛。

橙皮书:这个想开的关键是什么呢?最近我有个朋友也说,想通很容易,但是想开很难。我很好奇你是怎么想开的。

Victor:我觉得一定程度上还是是被逼的吧。刚开始我们创业融资什么都很顺利,后来有一段时间我们可以自负盈亏,再后来我们开始考虑发行 token 的时候,融资也很顺利。都很顺利的时候你会觉得你想的这个东西应该是可以的,可以这样子走下去。过去几次市场不好的时候,其实对我们都没啥大影响。第一波不好的时候我们自己能够赚钱,第二波不好的时候我们又有融资。到现在这波的话对我们就有一些影响了,我们扩张了一段时间,感觉不太对路,我们又把员工人数降下去了。这个过程其实挺痛苦的,因为当初都是花好大力气挖进来的,都是各方面很好的人。

然后你再回首看一下, 接近 7 年了,很多信任我们的投资人,虽然也没有说什么,但是你会觉得说大家就都等了很久了嘛。各方面的这些东西,我觉得算是压出来的。你会觉得之前的很多想法其实不对。另外你也会看到很多财富效应。你看 friendtech 两三个月两千多万的 protocol 收入,你也会想嘛。要是刚开始,前五年创业可能还OK,之后你其实这方面的想法也会越来越多。你怎么帮你的投资人制造财富?怎么帮你的社区,相信你的用户,怎么能让他们富裕起来?大家进来是图的啥?大家图的是跟你一起,实现你的理想,那不是。大部分其他人托付给你的东西,其实是他们要有回报嘛。你不可能说无限制的把这些东西拖下去,让所有人都陪着你等。所以现在就想开了。

现在主要的事就是得让我们的社区和用户,捆成一个圈,咱们一起去圈外面去掏钱。我们前段时间不是发了一个 cat loot 吗?那个就挺好玩的,是一个有资产 backup 的 smart token xNFT,你要是不喜欢的话,可以把它 redeem 掉,它有几个池子。这就是一个很好的尝试,我们社区一起向这个圈外面的人去赚钱,发了 1000 个 NFT,所有参与的人都赚得非常开心。

橙皮书:挺好,我感觉周围很多朋友最近都有这个转变,从排斥投机转成至少是接受,不知道算不算拥抱,大家的经历都还挺像,不管是压力还是压力催生的动力。

Victor:咱们这种类型的人开窍的比较慢。

橙皮书:没事,我觉得虽然慢,但是想开了就不会回去。

Victor:也有好处,比较扎实嘛。

橙皮书:对,过去你们积累的那些都是挺宝贵的教训和经验。

JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance JinseFinance

JinseFinance Beincrypto

Beincrypto Globenewswire

Globenewswire Cointelegraph

Cointelegraph Cointelegraph

Cointelegraph Cointelegraph

Cointelegraph